中小企業に有利な新規開拓手法とは?入札ではない官公庁との取引を徹底解説

営業

目次

はじめに

官公庁(国)との取引は、限られたリソースや競合の多さ、手続きの複雑さなどの印象があり、新規開拓の際に官公庁を候補から外してしまう方も多いのではないでしょうか。

実は、大きな損をしてしまっているかもしれません。

官公庁(国)との取引には競争が少なく、手続きが簡素化された新たな官公庁(国)との取引手法が存在します。

それは、「少額随意契約」です。

少額随意契約では、中小企業の競争力を強化し、公平な取引機会を実現することができます。

では一般競争入札とは何が違うのか。

本記事では、一般競争入札と少額随意契約の違いやそれぞれのメリット・デメリットをお伝えします。

官公庁(国)との取引におけるメリット

官公庁(国)と取引することは、企業にとって大きなメリットがあります。

それは主に以下の3つです。

1.取引先からの信用度が高まり、アピールポイントになる

官公庁(国)との取引実績があることで、他の企業や取引先からの信用を得やすくなるため、営業活動の際の強力なアピールポイントになります。

また、企業がウェブサイトや営業資料に「官公庁と取引実績あり」と記載することで、民間企業からの受注が増加するケースが見られます。

2.取引可能なサービス・商品の幅が広い

国や地方公共団体が中小企業と取引したいサービスや商品は、多岐に渡ります。

そのため、自社が本業で扱う商品やサービスを国に買ってもらえる可能性が高いと言えます。

以下が、官公庁(国)と取引可能なサービス・商品の一例です。

- 事務用品

- 防災用具

- チラシ制作

- システム開発

- 工事

- イベント企画

- ホームページ制作

- 社内研修

3.未払いのリスクがほぼゼロ

企業が、一般企業と取引すると、財務状況の不透明さや経済環境の変動から未払いのリスクがあります。

しかし、官公庁との取引では、支払い元が国になるため未払いが発生するリスクが一般企業と比べ低いと言えます。

以上の3つの理由により、官公庁(国)との取引実績を持つことは、社外的な信用が高まり、新たなビジネスチャンスが生まれる可能性があります。

また、売上の未回収を避けることができるため、営業担当者や経営者にとって大きな効果が見込めます。

少額随意契約とは?

官公庁(国)との取引手法は複数あります。

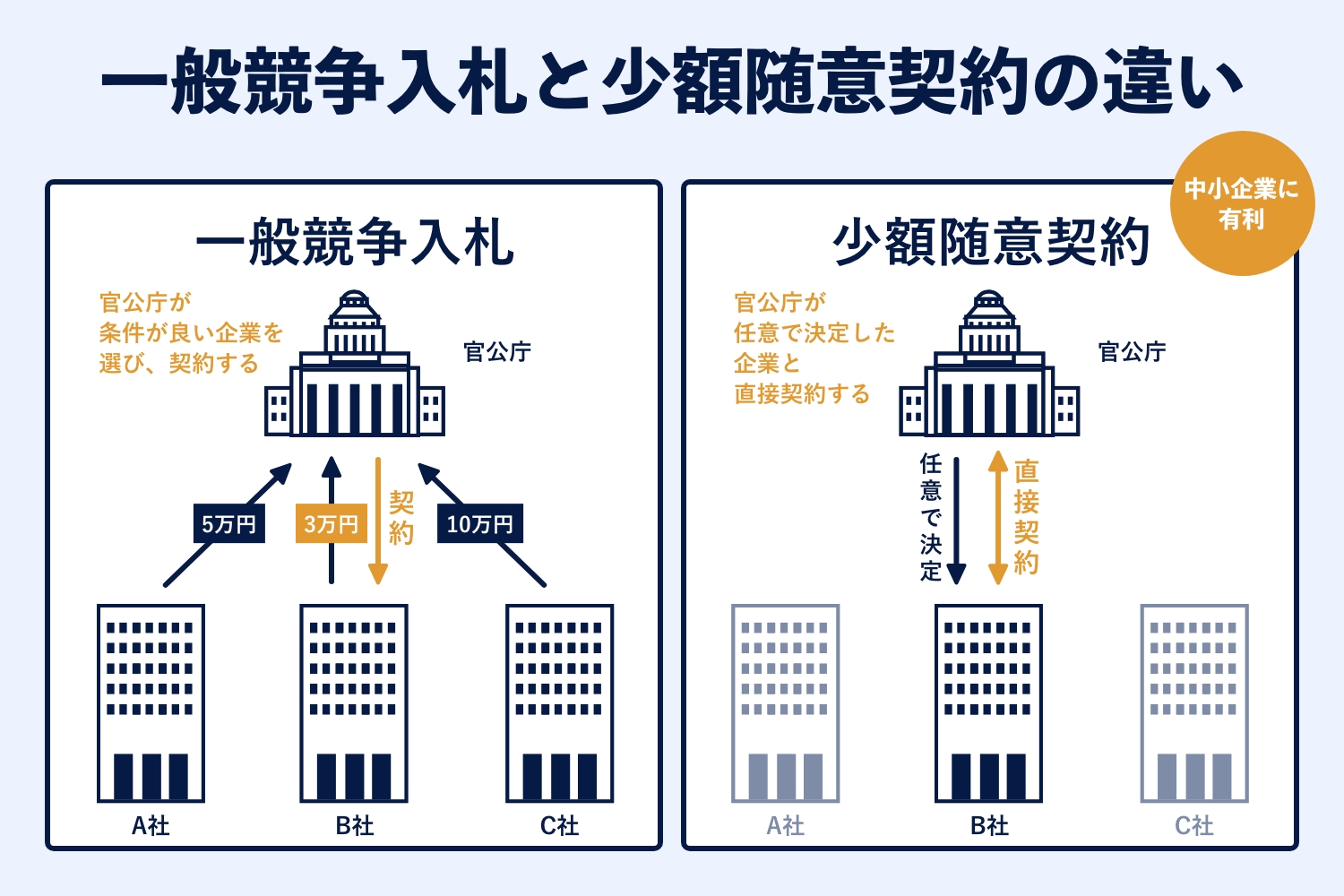

一般的に比較されるのが、「一般競争入札」と「少額随意契約」です。

一般競争入札はすべての企業が公平に参加でき、市場原理に基づいて発注者が最適な業者を選定します。

一方、少額随意契約は、予算が少ない、または発注者が特定の条件下で特定の業者と直接契約できる制度です。

中小企業に有利な手法は、「少額随意契約」です。

この手法を活用することは、今、中小企業にとって大きなチャンスになります。

「一般競争入札」と「少額随意契約」の特徴をまとめました。

一般競争入札と少額随意契約の違い

| 一般競争入札 | 少額随意契約 | |

|---|---|---|

| 特徴 | 公開の場で行われる入札で、最も有利な条件を提示した者が契約を獲得 | 特定の金額以下の契約について、競争入札を行わずに直接契約を締結 |

| 契約金額の範囲 | 高額契約も含まれる | 小額(通常、特定の上限金額以下) |

| 手続きの複雑さ | 複雑 | 簡素 |

| 競合 | 多い | 少ない |

| 時間とコストの影響 | 多い | 少ない |

上記の表の詳細について、以下でご説明させていただきます。

一般競争入札のメリット・デメリット

一般競争入札の代表的なメリットは、以下2点です。

メリット

1.公平性と透明性が担保されている

入札に関する情報(例えば、募集要項、条件、評価基準、締め切りなど)がすべての関係者に公開されており、特定の企業だけが有利な情報を持つことができないような仕組みになっています。

すべての入札者に対して平等な機会が提供されるため、プロセスの公平性と透明性が担保されます。

また、入札の評価基準が明確に設定されており、客観的かつ公平的に評価されるため、主観的な判断や不正を防ぐことができます。

2.入札参加資格さえ取得していればどのような企業でも参加ができる

一般競争入札は、特定の企業に限定せず、広く参加の機会を提供する入札方式です。

そのため、入札参加資格を満たしている限り、実績のない(少ない)企業であっても入札に参加することができます。

デメリット

一般競争入札の代表的なデメリットは、以下2点です。

1.競争が激しく、落札されにくい

一般競争入札のメリット2で「入札参加資格さえ取得していればどのような企業でも参加ができること」とお話しましたが、その一方で、激しい競争により、企業が利益を削って入札するケースがあります。

特にその傾向が見られるのが、「中小企業」です。

多くの大企業が参加している場合、中小企業は価格競争に巻き込まれる可能性があり、利益率が圧迫されることがあります。

2.経済的な損失・機会損失になる可能性がある

一般競争入札は、入札参加資格を証明するための書類や過去の業績を示すための資料、技術的な提案書、見積もりなど、多くの書類を準備する必要があります。

■必要な書類例

- 財務諸表

- 納税証明書

- 業務実績証明書など

そのため、多くの人的リソースが必要となるため、経済的損失のリスクが高まります。

もし契約が得られなかった場合、入札においての多くの資金や、人件費などのコストが無駄になり、経済的な損失が発生することが考えられます。

それに加え、入札案件を自社で探すのか、入札情報サービスを導入するのかの2通りが一般的です。

もし入札情報サービスを利用する場合、導入費用がかかってしまうことを認識しておく必要があります。

また、入札活動に多くの人材を投入することで、他の業務にかけるリソースが減少し、機会損失が生じるリスクもあります。

少額随意契約のメリット・デメリット

少額随意契約の代表的なメリットは、以下3点です。

メリット

1.競合相手が少ないため、発注先(官公庁:国)に選ばれる確率が高い

少額随意契約は、一般競争入札に比べて競争相手が少ないため、発注先に選ばれる確率が高くなります。

また、少額随意契約では、発注者(官公庁:国)と受注者の間で信頼関係を築きやすいのも特徴です。

その信頼関係に基づいて契約が成立するケースもあります。

2.競争入札の参加条件を満たしていない企業でも、契約を獲得できる

少額随意契約は、競争入札に比べて参加条件が柔軟であり、企業の規模や実績が厳しく問われない場合が多いです。

これにより、特定の条件を満たせない中小企業でも契約を獲得する機会が広がります。

3.手続きが簡素なため事務コストを削減できる

少額随意契約は、競争入札や公募を行わない取引方法です。

これにより、入札の準備や審査、評価のプロセスが省略され、書類のやり取りや承認手続きがスムーズに進みます。

そのため、一般競争入札に比べて、効率的かつ効果的に取引を進めることができます。

また、手続きが簡素なため、事務作業にかかる時間と労力が大幅に削減されます。

デメリット

少額随意契約の代表的なデメリットは、以下2点です。

1.公平性や透明性が不十分であるため、契約獲得のノウハウが必要になる

少額随意契約は、手続きが簡素でスムーズに行える反面、競争入札に比べて選定基準が公開されないことが多く、発注者がどのような基準で受注者を選んだのかが不明確になることがあります。

そのため、 契約獲得のためのノウハウが必要になります。

このような状況下で契約を獲得するには、独自のノウハウと戦略が欠かせません。

以下のセミナーを受講した中小企業のうち、国との新規取引に挑戦した67.9%が、このノウハウを活用してわずか1年以内に取引を実現しています。

ぜひこの機会に、契約獲得のノウハウを学びませんか?

2.価格や条件での競争チャンスが限られるリスク

少額随意契約では競争入札の機会が少ないため、価格や条件で競争するチャンス が限られるリスクがあります。

これにより、自社のサービスや商品を市場にアピールする機会が減少する可能性があります。

中小企業の経営課題

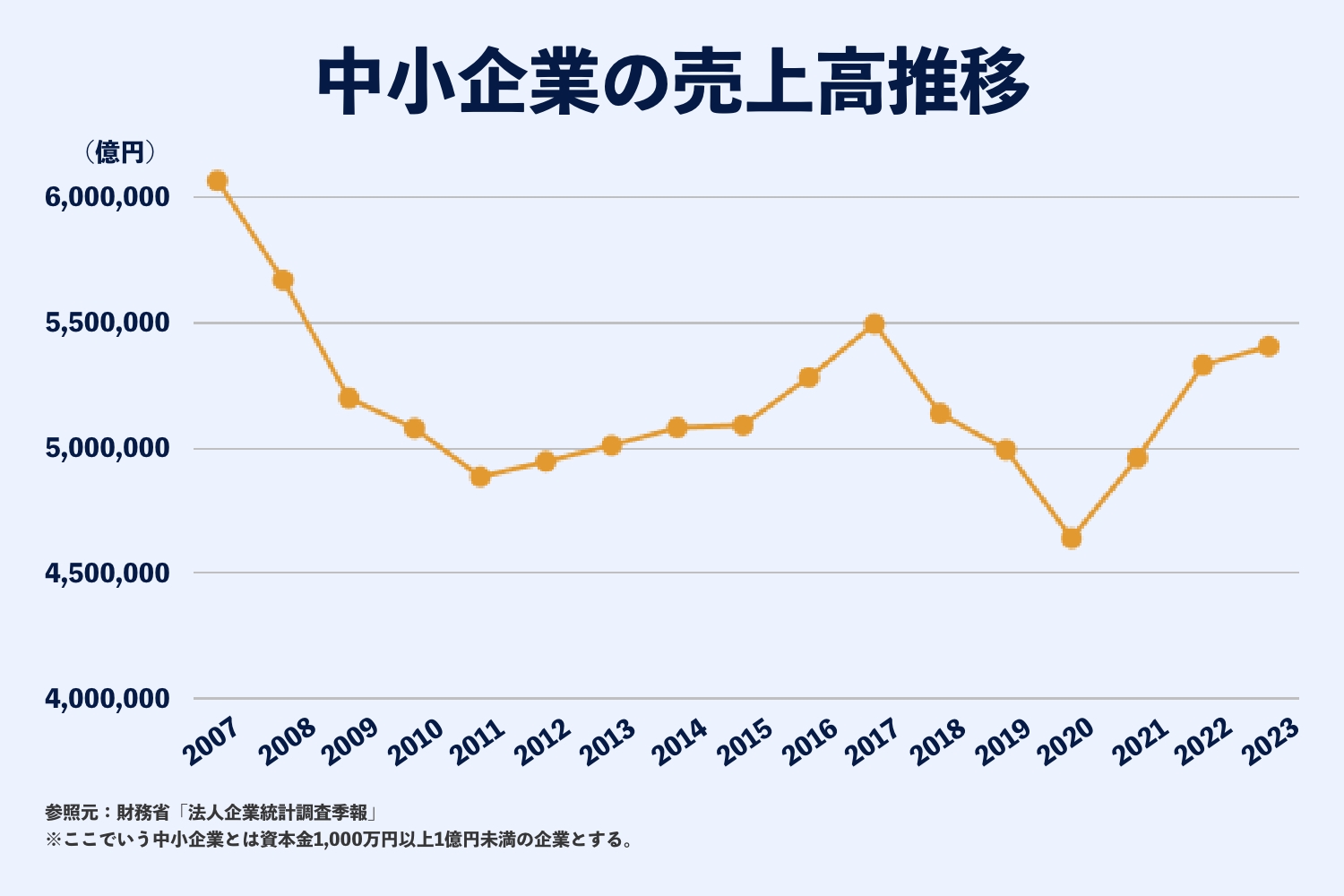

①既存マーケットの売上に伸び悩んでいる

上記の表からもわかるように、現在多くの中小企業が既存のマーケットで売上の伸び悩みを経験しています。

これは、既存のマーケットが飽和状態に達していることが大きな要因です。

このため、新規顧客の獲得がますます難しくなっています。

②年間5兆円の国からの予算を活用できている企業はたった15%

年間5兆円の国からの予算を活用できている中小企業はわずか15%に過ぎません。

参照元:『令和5年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針について』

そのため、少額随意契約を活用することで、中小企業が経営を安定させ、売上の向上を目指すことが可能となります。

中小企業でも国と取引できるの?

国は、中小企業が商品やサービスを取引する機会を確保することを目的として、官公需法という法律を制定しました。

参照元:『官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)』

これには、大企業と中小企業の間にある取引の不均衡を是正する意図も含まれています。

これらの法制度に基づき、官公庁は中小企業に対して一定の発注割合を確保する義務が課されています。

また、中小企業との取引のために国が確保している予算は年々増え続けており、令和4年度は約5兆3,000億円だった予算が、令和5年度には約5兆6,000億円にまで増額しています。

そのため、中小企業も積極的に官公庁との取引を検討する価値があります。

官公庁(国)と中小企業の取引事例

1.近畿地方(植栽工事)

法務局から、植栽工事・消防点検の仕事を受託し、お役所の仕事をやっているというだけで自社の評価も上がった。

2.中部地方(総合商社)

九州の自衛隊駐屯地から連絡があった。とても必要とされている商材だったそうで、「これからも継続的にお付き合い願いたい」と言っていただいた。

3.四国地方(製造販売)

自衛隊と職業能力開発促進センターに障がい者用入浴設備と水圧機器を納入した。当初は「お試し」での取引だったが、その後、継続して発注いただいた。

まとめ

本記事では、一般競争入札と少額随意契約の違いやそれぞれのメリット・デメリットをお伝えしました。

新規顧客の試みに対する不安があるかもしれませんが、長期的な成長と経営の安定化のためには重要なステップです。

そして、この手法をさらに詳しく理解したいという方に、WizBiz株式会社の代表取締役の新谷哲(しんたにさとる)氏による「累計18,000名以上が参加し、98.9%が絶賛した販路構築手法セミナー」が開催されています。

↓55分の無料セミナーを視聴し、あなたも国と取引して売上・信用UPを目指しませんか?